-

Partager cette page

Axe 4 : Agir : identités, sujet, société

« Agir : identités, sujet, société » s’intéresse aux relations entre productions culturelles, individu et société. À une époque où la création artistique voit sa capacité d’action sur le monde mise en doute, on s’interroge, dans une perspective interséculaire et interartistique, sur les pouvoirs de la littérature et du cinéma, à l’échelle sociale comme individuelle. Ce sont leurs capacités de validation ou d’émancipation des déterminations identitaires et sociales qui requièrent particulièrement notre attention.

Les arts de la représentation ont ceci de singulier qu'ils se confrontent, en les figurant, à des phénomènes de normativité qu'ils sont susceptibles en retour de mettre en question. Cet axe de recherche porte donc un intérêt tout particulier aux notions de modélisation, de normativité, d’exemplarité, de métamorphose et de création. « Telles choses deviennent réelles qui n’existaient d’abord que dans l’imagination. » (Casanova).

a) La relation de la littérature aux normes (resp. Fabrice Chassot)

- Le “grand laïc” : une réalité de la "littérature médiévale" de langue romane ?

Quelles sont les identités sociales et les normes qui fabriquent les premiers énoncés écrits de langues romanes au XIIe siècle, et qui, en retour, sont produites par eux ? Cette question a donné lieu à un certain nombre de manifestations scientifiques, de projets et de publications notamment animés par Éléonore Andrieu, dont plusieurs journées d'étude : « Mises en voix, mises en ordres : une voix laïque au XIIe siècle ? » 6 et 7 février 2020 (actes publiés dans la revue Médiévales, n°81, janvier 2022 (https://www.puv-editions.fr/nouveautes/voix-laiques-xie-xiii-siecle--9782379242021-0-725.html), et "Autour des Lais de Marie de France : les possibles de la narration" (actes consultables ici : http://www.univ-paris3.fr/societe-internationale-de-litterature-courtoise-section-francaise-169041.kjsp ). De même, le colloque international Autour du corps de l'apôtre Saint Jacques le Majeur à Toulouse. Analyse des reliques, légendes hagiographiques et mémoires carolingiennes (8, 9 et 10 novembre 2023 à l'Université Toulouse Jean Jaurès) a permis d'explorer la mémoire carolingienne forgée par les premiers textes écrits de langue romane d'oc et d'oïl. Ce colloque fera l'objet d'une publication en 2025. Éléonore Andrieu a enfin été invitée à rejoindre dès 2022 le groupe de réflexion "Saint-Guilhem 2023" consacré à la réhabilitation du site et du musée de Saint-Guilhem-le-Désert et du site d'Aniane.

- L’incivilité à travers les siècles

Faire l’archéologie et l’histoire de la notion d’incivilité, de la Renaissance au XXIe siècle, en étudier les limites, les figures, les fonctions et les usages littéraires. Ce projet porté par Fabrice Chassot s’est décliné en journées d’étude et en un workshop. Une première journée, "L'incivilité et ses récits, XVIIe-XVIIIe siècles", s’est tenue le 25 novembre 2019. Les actes, enrichis de nouvelles contributions ont paru en octobre 2023 dans la revue Littératures classiques. Les 8 et 9 décembre 2022, Bénédicte Louvat (Paris-Sorbonne) et Fabrice Chassot ont organisé un workshop interdisciplinaire soutenu par la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse, L’incivilité au théâtre en France et en Europe, XVIe-XVIIIe siècle. Ce workshop était associé à un atelier théâtre (dir. M. Bouffard, Théâtre Sorbonne) sur les gestes de l’incivilité. Les actes de cette journée vont paraître au printemps 2025 dans la revue en ligne Scene Focus/ Arrêt sur scène. Le 25 octobre 2024, s’est tenue la journée d’étude In/civilité(s) dans la littérature contemporaine, organisée par Fabrice Chassot et Sylvie Vignes, (ELH).- Crime, littérature et métaphysique

Des doctorants et jeunes docteurs d'ELH (Lauren Bentolila-Fanon, Yoann Chaumeil, Charlène Huttenberger, Paul Garnault et Camille Trucart) ont organisé un colloque jeunes chercheurs, "Crime et métaphysique au 19e siècle : le sens de la violence" : ce colloque s'est déroulé au 11 au 13 mai 2022 à l'Université Toulouse Jean Jaurès et doit donner lieu à une publication. Nicolas Bianchi, Fabrice Chassot et Marine Le Bail ont également participé à une table-ronde dans le cadre du festival L'Histoire à Venir autour du sujet suivant : "La littérature conte la loi? Figures d'insoumis, de brigands, de justiciers" (23 mai 2024).

- Séminaire de l'équipe ELH, "Fictions en procès. La littérature et les arts à l'épreuve du jugement moral"

Face aux recherches inédites que provoquent la lectures de certaines oeuvres passées à la postérité, l'équipe ELH a dédicé de consacrer un séminaire aux Fictions en procès.

Porté par Fabrice Chassot, Philippe Maupeu et Julien Roumette, celui-ci s'est déroulé de novembre 2022 à décembre 2024. Il s'agissait de comprendre ce qui était en jeu, s'il fallait voir dans ces réactions de nouvelles formes de censure, ou bien si cette relation aux oeuvres, qui mettait en cause l'autonomie des arts et prenait la forme d'un procès moral ou judiciaire pouvait être interprétée comme des formes d'actualisation des oeuvres et de regain herméneutique. Ainsi ont été abordés les problèmes éthiques et esthétiques que peuvent soulever des oeuvres d'art (question du point de vue, de la contextualisation historique de la fiction comme médiation symbolique de la violence, de la complaisance esthétique, etc.) 18 séances ont eu lieu, chacune autour d'une conférence de 1h15 suivie d'échanges nourris, avec les étudiants, notamment.

Porté par Fabrice Chassot, Philippe Maupeu et Julien Roumette, celui-ci s'est déroulé de novembre 2022 à décembre 2024. Il s'agissait de comprendre ce qui était en jeu, s'il fallait voir dans ces réactions de nouvelles formes de censure, ou bien si cette relation aux oeuvres, qui mettait en cause l'autonomie des arts et prenait la forme d'un procès moral ou judiciaire pouvait être interprétée comme des formes d'actualisation des oeuvres et de regain herméneutique. Ainsi ont été abordés les problèmes éthiques et esthétiques que peuvent soulever des oeuvres d'art (question du point de vue, de la contextualisation historique de la fiction comme médiation symbolique de la violence, de la complaisance esthétique, etc.) 18 séances ont eu lieu, chacune autour d'une conférence de 1h15 suivie d'échanges nourris, avec les étudiants, notamment. b) Littérature et identités (resp. Cristina Noacco)

- Construction et représentation de l'identité

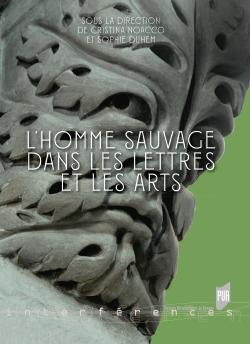

Le motif de l'homme sauvage a fait l'objet d'une publication dirigée par Cristina Noacco en collaboration avec le FRAMESPA (Sophie Duhem) : L'homme sauvage dans les lettres et les arts, Rennes, PUR, coll. "Interférences", 2019. Issue d'une journée d'études et d'un colloque international, cette publication a réuni 34 contributions.

La question du désir de métamorphose s'insère dans une démarche de la subjectivité, qui fait l'objet d'un questionnement depuis l'Antiquité. Le dossier intitulé Le désir de métamorphose, dirigé par Corinne Bonnet et Cristina Noacco et réunissant 14 contributions, a été accueilli par la revue Littératures n°87 (automne 2022).

Dans le cadre de la réception des Métamorphoses d'Ovide, un travail entrepris par Jean-Maris Fritz (Université de Bourgogne) en collaboration avec Critisna Noacco a abouti à la publication du volume Ovide moralisés latins. Arnoul d'Orléans, 'Allegoriae - Jean de Garlande, 'Integumenta' - Giovanni del Virigilio, 'Allegoriae', Paris, Classiques Garnier, 2022.

« Les âges de la vie au Moyen Âge. Approches pluridisciplinaires » : ces journées d’études organisées par Florence Bouchet, en collaboration avec le FRAMESPA (Sophie Brouquet) les 21 et 22 octobre 2021 ont réfléchi à la manière dont le Moyen Âge a pensé la durée et le déroulement de l’existence humaine, définis à travers divers systèmes de théorisation des âges de la vie, de la prime enfance à

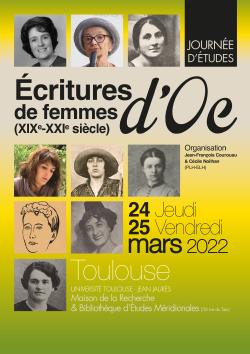

L'histoire de la littérature occitane n'avait jusqu'à présent accordé que peu de place aux femmes ayant produit une oeuvre littéraire. Pour combler ce manque, Jean-François Courouau et Cécile Noilhan ont organisé en 2019-2020 et en 2020-2021 deux séminaires de recherche sur cette thématique : les "Écritures de femmes occitanes (XIXe-XXIe siècle)" (Programme du séminaire 2019-2020 Programme du séminaire 2020-2021). Le second séminaire a donné lieu à une publication dans la Revue des langues romanes en 2021. Une journée d'étude a également été organisée les 24 et 25 mars 2022 (Programme de la JE du 24 et 25 mars 2022) et la publication des travaux a été assurée par la revue canadienne Voix plurielles, vol. 19, n°2.1, 2022 : Écritures de femmes d'oc (XIXe-XXIe siècle) : de la double marge à la double affirmation. Une autre journée d'études a été organisée par Cécile Noilhan le 24 juin 2024 (Toulouse, Bibliothèque d'études méridionales) autour de l'engagement de ces auteures dans les luttes de

leur temps (actes à paraître en décembre 2025 dans la revue canadienne Voix plurielles).

leur temps (actes à paraître en décembre 2025 dans la revue canadienne Voix plurielles). Un autre volet de ces recherches, sous la forme de journées d'études, s'est déroulé du 23 au 25 octobre 2024 entre Toulouse (UT2J) et Carcassonne autour de Marcelle Delpastre : une femme-monde. Paysanne du Limousin. Ce travail a donné lieu à une réédition collective de ses oeuvres menées par plusieurs chercheurs des universités de Toulouse (Jean-Yves Casanova, Jean-François Courouau, Cécile Noilhan, PLH-ELH) et Aix-Marseille (Emmanuel Desiles, Estelle Ceccarini) chez Jorn en 2024. Pour la période médiévale, Marjolaine Raguin et Nadine Henrad ont dirigé l'ouvrage collectif Représentations et voix de femmes face à la guerre sainte au Moyen Âge. Lyrique de croisade et littérature narrative (XIIe-XVe siècle) paru en 2023 (Paris, Classique Garnier). Marjolaine Raguin a également coordonné un cycle de conférences "Autour de la littérature d'Oc" (conférence-lecture de Joan Larzac le 23 avril 2024, conférence de Martin Alvira Cabrer le 22 novembre 2024).

Enfin, Frédéric Marty, membre associé de l'équipe PLH/ELH et docteur ès Lettres de l'Université de Toulouse, a publié des travaux portant sur l'une des pionnières du féminisme, Louise Dupin (1706-1799) : Louise Dupin. Défendre l'égalité des sexes en 1750, Paris, Classiques Garnier (coll. "L'Europe des Lumières", n°73), 2021, et a édité plusieurs de ses textes (Des femmes. Observations du préjugé commun sur la différence des sexes ; Des femmes. Discours préliminaire ; Éloge des reines de France).

- Archétypes de l'imaginaire collectif et constructions littéraires

Dans le domaine de l'imaginaire collectif, le motif du château est un archétype de l'imaginaire collectif. En collaboration avec Christophe Imbert (LLA-Créatis), Cristina Noacco a publié un ouvrage qui réunit 18 contributions dans une approche diachronique et interdisciplinaire : Le château allégorique. Image mentale et paysage d'autorité de l'Antiquité à nos jours, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. "Interférences", 2021.

c) La relation à l'histoire (resp. Marine Le Bail)

- Guerres, résistances et révolutions : l'écrivain dans la tourmente

Quel rôle pour l'écrivain en temps de conflit, dans un contexte de résistance ou de révolution ? Un premier projet porté par Julien Roumette concerne "Le deuil de la résistance". Une journée d'étude s'est déroulée le 20 janvier 2020 et a donné lieu à une publication dans la revue Littératures (n°82, 2020 : "Vivre avec le deuil de la Résistance. Relectures de l'après-guerre", sous la direction de Julien Roumette. La question du positionnement de l'écrivain et de son statut en temps de crise se trouvait aussi au coeur des actes du colloque L'événement révolutionnaire et ses figures emblématiques dans les littératures européennes. Regards croisés, Fabienne Bercegol, Jean-Yves Laurichesse, Patrick Marot (dir.), 2020, 140 p., en ligne : https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/1467. Le rapport des hommes et femmes de lettres au pouvoir en temps de guerre, dans un contexte de fragilisation du pouvoir politique, informait également le sujet du colloque Le Pouvoir des lettres sous le règne de Charles VII (1422-1461), dont les actes sont parus sous la co-direction de Florence Bouchet, Philippe Maupeu et Sébastien Cazalas (Paris, H. Champion, 2020). Plus récemment, la journée d'étude "S'écrire sous le feu. Poétique historique des écritures de soi pendant la Guerre d'Espagne", co-organisée par Hélène Beauchamp (LLA CREATIS) et Nicolas Bianchi (UT2J, 5 décembre 2024), s'est intéressée à la profusion d'écrits testimoniaux qui ont vu le jour pendant ce conflit.

- Le XIXe siècle et son rapport à l'histoire : penser le monde post-révolutionnaire

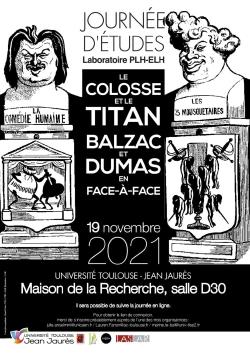

Le XIXe siècle représente une période particulièrement féconde pour explorer la manière dont la littérature pense l'histoire. Une première série de manifestations a eu lieu autour de Balzac

Dans le cadre du séminaire intersites 18e ("Monpertou") les dix-huitiémistes francisants, les anglicistes, les musicologues, les occitanistes et comparatistes des universités de Toulouse, Perpignan et Montpellier, consacrent cette saison leur séminaire à l'étude de l'année 1741 en France (à Paris comme dans les provinces) et dans le monde. Cinq séances ont eu lieu, alternant conférences et ateliers" : "Comment étudier une année ?", "1741 : débats, bilan et perspectives". La prochaine séance aura lieu le 7 mars 2025 à Montpellier et sera consacrée à "la peinture en 1741", en partenariat avec le musée Fabre.

- Cinéma italien : histoire et société

Organisée par Philippe Ragel et Philippe Foro, la journée d'étude sur le "cinéma de Francesco Rosi. Un regard sur l'Italie du XXe siècle : Histoire, politique et société" s'est tenue à La cinémathèque de Toulouse le 8 novembre 2022 dans le cadre de la rétrospective que l'institution toulousaine consacrait au cinéaste dont on fêtait le centenaire de la naissance. De Salvatore Giuliano (1961) au Christ s'est arrêté à Eboli (1979), en passant par Mains basses sur la ville (1962), Les hommes contre (1970), L'affaire Mattei (1971) ou Cadavres exquis (1975), Francesco Rosi a laissé une oeuvre cinématographique importante et politiquement engagée qui ouvre une réflexion sur l'histoire italienne, de la Grande Guerre à la crise des "années de plomb". Cette journée s'est conclue en soirée par la projection de l'Affaire Mattei (Palme d'or, 1971) présentée par Michel Ciment.

- Des Patrimoines entre histoire et réinvention

Patrimoines occitans

À l'occasion de l'exposition "Cathares. Toulouse dans la Croisade" qui s'est tenue au Musée Saint-Raymond et aux Couvents des Jacobins à Toulouse et sur les Troubadours et les Jeux Floraux, Marjolaine Raguin a donné des interviews télévisées et radiophoniques. Elle s'est également investie dans le festival Déodat de Sévérac et coordonne un cycle de conférences, les "Leçons de philologie romane" (deux séances les 19 mars et 19 novembre 2024).

Fictions muséales

Enfin, l'histoire est aussi affaire de mythes réinventés par la fiction littéraire. Un projet portant sur les "enquêtes en milieu muséal", porté par Marie-Clémence Régnier et Marine Le Bail a donné lieu à une première journée d'études le 5 février 2024. Ce projet se poursuivra en 2025 avec une seconde journée organisée par Marine Le Bail, Marie-Clémence Régnier et Louis Watier (LLA CREATIS) autour du récit d'enquête archéologique, en partenariat avec le musée Saint-Raymond.