-

Partager cette page

Axe 1 : Figurer : voix, textes, images

L’axe 1 rassemble des chercheurs en littérature française et des chercheurs en cinéma autour de démarches herméneutiques visant à décrire, analyser, interpréter l’expressivité formelle des voix, des textes et des images. Dans cette perspective, le terme « figurer » implique de mettre en forme, et par-là même peut-être de mettre en crise, tout modèle représenté.

a) Représentation de et par la voix

Il s'agissait d'articuler, dans ce sous-axe, des recherches à la fois théoriques et pratiques portant sur l’histoire de la représentation de la voix d’une part, et des expériences de lecture à voix haute d’autre part. On a travaillé sur les représentations de la voix dans les textes du Moyen Âge au XVIIIe siècle. On a notamment étudié l’écriture au prisme de l’oralité, à la fois comme phénomène de mise en scène (les descriptions et les restitutions littéraires de la voix dans les textes classiques) et comme processus d’interprétation (la mise en voix de textes classiques du point de vue de la performance vocale).

Deux Journées d’étude, organisées par Éléonore Andrieu, intitulées « Mises en voix, mises en ordres : une voix laïque au XIIe siècle ? », ont eu lieu les 6 et 7 février 2020. Elles ont permis d’observer comment les mises en scène écrites de la voix participent de l’identification des clerici et des laici, au moment où les langues romanes d’oc et d’oil passent au support écrit.

Un colloque international intitulé Présences de la voix (XVIe – XVIIIe siècle), organisé par Pascale Chiron, Philippe Chométy, Hélène Cussac et Agnès Rees, s’est déroulé du 4 au 6 novembre 2021. Il proposait de faire dialoguer les approches littéraires et oratoires, scientifiques et médicales, mais aussi pratiques et théoriques de la voix dans les textes classiques et dans leurs représentations scéniques. Cette manifestation est venue prolonger le séminaire d’équipe Présences de la voix dans la littérature (XVIe – XXe siècle) coordonné par P. Chiron, P. Chométy, H. Cussac et A. Rees, qui a instauré de 2021 à 2022 une séance mensuelle sur la voix, dans une perspective transséculaire et interdisciplinaire.

Ces manifestations ont été complétées par le cycle de journées d’étude « Le Cri dans les arts du spectacle et les lettres », porté par Hélène Frazik en collaboration avec l’université de Caen Basse-Normandie. Le 15 novembre 2024, l’UT2J a accueilli la première séance toulousaine de ces journées. Celle-ci s’est destinée à étudier de quoi l’expression du cri est le symptôme (la douleur, la grâce, le désespoir, la colère, la résistance, le pouvoir et l’autorité, autant de forces et de passions impossibles à contenir, à force de rétention et de contrainte), et de quelle manière elle peut agir comme une puissance de fragmentation et de déstabilisation formelle (du montage, du discours, de l’écriture).

Dans un esprit de recherche appliquée à la formation, ces manifestations se sont articulées à des cours de lecture à voix haute de la littérature pratiqués depuis une quinzaine d’année à l’université Toulouse – Jean Jaurès dans le cursus de Lettres modernes tant au niveau licence qu’au niveau Master. Ces cours proposent de renouveler non seulement les pratiques pédagogiques mais aussi de fonder une nouvelle méthode d’analyse des textes. Ces cours de lecture à voix haute ont servi de catalyseur à une série de lectures-spectacles explorant les possibilités créatives de la mise en voix :

- Le « Marching band » du festival UT2J « Novo Futur » organisé par Philippe Chométy, Mylène Dubiau (LLA-CREATIS) et Nicolas Michelin, avec 3 étudiants du Master Création littéraire et 30 étudiants du Département Musique, a donné lieu à une criée de textes écrits par les étudiants de M2 pour l’ouverture en fanfare du festival sur le campus du Mirail, le 12 février 2024.

- Le « Midi de la lecture » du SCASC a permis à un groupe de 6 étudiants du Master Création littéraire encadrés par Philippe Chométy de faire une lecture à voix haute, à l’occasion d’un micro ouvert, de textes écrits par les étudiants de M2, avec la collaboration des étudiants de la Brigade d’Intervention Poétique (M1), sur le thème « Des futurs désirables ? » au Quartier général du Festival UT2J « Novo Futur » le 12 février 2024.

- Le projet interdisciplinaire « Drame galant », organisé par Pascale Chiron et Philippe Chométy (PLH-ELH) et Mylène Dubiau et Julien Garde (LLA-CREATIS), combinant chant et mise en voix de textes du XVIIe siècle, a réuni un groupe de 6 étudiants du Département de musique et du Département de lettres, dans le cadre de la journée d’études « Pellisson, un classique à toutes mains » organisée par Philippe Chométy et Yves Le Pestipon à l’hôtel d’Assézat le 30 novembre 2024.

Ces manifestations ont été et sont encore en relation avec le concours d’éloquence, initié et organisé par Hélène Cussac depuis huit ans au Département Information et Communication de l’IUT de Toulouse (Université Paul Sabatier). Ce concours concerne la centaine d’étudiants du BUT 1e année, lesquels, du fait de la spécificité de leur formation, doivent maîtriser l’oralité. La finale, qui concerne chaque année 16 à 18 étudiants, fait appel à huit jurés experts, dont des enseignants de l’Université Toulouse-Jean Jaurès.

Ces divers projets pédagogiques de lecture-spectacle et de concours d’éloquence ont favorisé une compréhension profonde par les étudiants des enjeux de la lecture et de l’expression à voix haute. Ce travail de transmission de la littérature par la mise en voix a conduit plusieurs membres d’ELH, et surtout depuis « Molière 2022 », à contribuer activement à la réalisation de plusieurs projets scéniques dédiés aux étudiants (comédiens, danseurs, musiciens, chanteurs, techniciens, accessoiristes, maquilleurs, costumiers). Pour ces créations artistiques et pluridisciplinaires, les enseignants-chercheurs ont levé les barrières entre les différentes disciplines de notre UFR : Départements de Lettres, de Musique, d’études théâtrales, de Danse et cirque, d’Art&Com (voir axe 1 de PLH : insérer un lien actif).

L’enjeu réside également dans la diffusion des savoirs. En effet la lecture à voix haute offre au grand public une expérience immersive qui rend les savoirs plus accessibles et engageants. Elle permet de transmettre des connaissances de manière vivante, tout en favorisant une meilleure compréhension et une écoute active des textes littéraires. Dans cette perspective un cycle de conférences sur « les nouvelles pratiques de la lecture à voix haute » et des ateliers de mise en voix ont été conçus et animés en 2021 à l’université du Temps libre par Pascale Chiron et Philippe Chométy. A l’occasion d’un « Classiques au détail », à l’invitation d’Yves Le Pestipon, un commentaire et une lecture à voix haute de la scène 3 de l’acte III du Tartuffe de Molière ont été proposés à la Librairie Ombres blanches, le 7 février 2022, dans le cadre du projet « Molière 2022 » à Toulouse, par Pascale Chiron et Philippe Chométy). Un atelier de pratique « Lire une œuvre poétique à voix haute » a été animé par Pascale Chiron, le vendredi 13 janvier 2023, au théâtre des Mazades, lors de la journée de formation enseignants Lycée Pro « Mise en voix : vers l’interprétation » organisée par Vanessa Fuchs (IEN-EG Lettres histoire-géographie, rectorat de l’Académie de Toulouse).

Au titre de ce sous-axe, en guise de prolongement, trois publications sont à l’ordre du jour, pour lesquelles le travail a été initié > a déjà été entamé :

- Les actes du colloque international, qui conserve l’intitulé du colloque Présences de la voix (XVIe – XVIIIe siècle) et réunit 19 contributions. L’ouvrage, dirigé par Pascale Chiron, Philippe Chométy, Hélène Cussac et Agnès Rees, comprendra quatre parties : Savoirs de la voix ; Penser la voix ; Donner de la voix ; Plaisirs de la voix. Il sera publié aux Classiques Garnier, dans la collection « Rencontres », dirigée par Jacques Berchtold et Catriona Seth.

- Les actes du séminaire sur la voix, publiés dans un numéro spécial de la revue Littératures (Presses Universitaires du midi) sous le titre : Représenter la voix. Transcrire, restituer, incarner, du Moyen Âge au XXIe siècle. Ce volume, dirigé par Pascale Chiron, Philippe Chométy, Hélène Cussac et Agnès Rees, prévu pour le printemps 2025, regroupera dix contributions portant sur les représentations littéraires, mais aussi artistiques de la voix (théâtre, chant, cinéma).

- Manuel de lecture à voix haute, Toulouse, PUM, coll. « Amphi 7 », à paraître en 2025-2026, par Pascale Chiron et Philippe Chométy. Ce manuel est destiné en priorité à des enseignants d’université exerçant dans le cursus mention Lettres mais peut aussi susciter l’intérêt d’enseignants du Secondaire. La première partie théorique s’intéresse aux enjeux pédagogiques et littéraires d’un cours de lecture à voix haute et la seconde partie développe des séquences variées organisées autour de notions pratiques de lecture (lire pour un public, lire seul ou à plusieurs etc.) ou de techniques de lecture (lire le vers classique, faire ou ne pas faire les liaisons etc.). Chaque séance est organisée autour d’un texte à lire dont on précise l’intérêt en fonction de l’objectif de lecture.

b) Portraits

Le genre du portrait reste un objet d’étude privilégié pour croiser les diverses modalités littéraires et artistiques de représentation de la personne humaine et pour en évaluer les enjeux aussi bien esthétiques que sociétaux : en lui peuvent se conjuguer une démarche herméneutique et une réflexion sur l’imaginaire fondateur d’une collectivité qui sont au cœur du projet scientifique d’ELH. Prolongeant des actions menées pendant le contrat précédent, deux séminaires ont eu lieu : le séminaire d’équipe « Des siècles de portraits littéraires », 2019-2020, qui a nourri un ouvrage collectif publié en 2023 chez Hermann (Usages du portrait littéraire : faire voir, révéler, émouvoir, dir. Fabienne Bercegol) et le séminaire intersites « Portrait de l’histoire au XIXe siècle » qui a réuni de 2018 à 2022 les spécialistes du XIXe siècle des universités de Montpellier, de Perpignan et de Toulouse. Publication en cours aux Presses Universitaires de la Méditerranée. Deux carnets de recherche sont associés à ces séminaires :

https://portraitlit.hypotheses.org et https://porthist19.hypotheses.org

Ils ont été complétés par :

- le colloque international « Le portrait peint au cinéma », 8-10 mars 2021, co-organisé par Fabienne Bercegol et Philippe Ragel à l’UT2J, en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse. Ce colloque s’est intéressé à la présence, à la fonction et à la puissance singulière du portrait peint dans l’image filmique, prenant pour point de départ la tension entre le fixe et l’animé produit par l’irruption figurative du tableau dans le continuum visuel et narratif. Publication dans la revue Écrans, n°16, 2021.

- un colloque international, 16-17-18 mars 2022, « Portraits de l’histoire en temps de crises (XIXe siècle) », co-organisé par les animatrices du séminaire intersites en partenariat avec le musée Fabre de Montpellier. Publication en cours aux Presses Universitaires de la Méditerranée.

- Prenant la suite de la Journée d’étude sur « Le paysage musical » (1er avril 2019), publiée dans la revue Littératures, n°84, 2021, un workshop financé par la MSHS-T a été co-organisé par Fabienne Bercegol et par Frédéric Sounac (LLA-CREATIS), sur le « portrait musical », les 19-20 octobre 2023. Aux spécialistes de littérature et aux musicologues se sont joints un compositeur et un animateur de radio pour se demander comment la musique, qui n’a pas a priori de vocation mimétique, peut malgré tout évoquer une personne. David Christoffel a consacré une émission de Métaclassique à ces journées le 21 février 2024 (https://metaclassique.com/?s=Portraiturer). Publication en cours dans la revue Littératures. Enregistrement en cours des portraits musicaux joués par le pianiste Frédéric Vaysse-Knitter lors du concert à La Fabrique (UT2J) le 19 octobre 2023.

c) Cinéma et transferts formels

Tandis que toute œuvre est de nature à stimuler l’activité figurative de l’imaginaire, on interroge dans ce sous-axe sa mise en crise par l’activité figurale des images, soit la plasticité de la matière qui lui donne forme. L’organicité incoercible du vivant devient par exemple au cinéma une matrice formelle et, en cela, un enjeu de mise en scène.

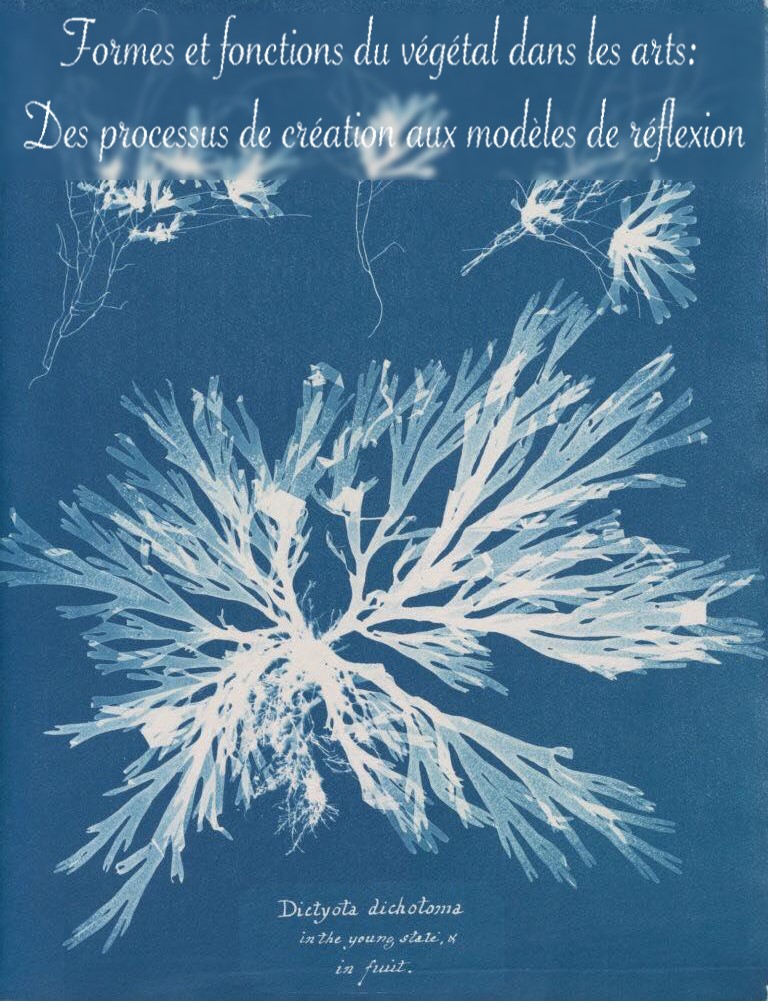

- Les 19 février, 26 mars, 30 avril et 28 mai 2021, un séminaire doctoral ALLPH@, « Formes et fonctions du végétal dans les arts » (2020-2021), coorganisé par Flore Garcin-Marou (LLA-CREATIS), Sophie Lécole-Solnychkine (LARA-SEPPIA), Vincent Souladié et Aline Wiame (ERRAPHIS) cherche à repérer au sein de la vie végétale des modèles d’organisation à même de fonctionner comme des outils heuristiques et des opérateurs esthétiques permettant de penser et de décrire la vie des formes. À partir de ces transferts de méthodes et d’épistémès, il s’agit d’expérimenter la manière dont des objets d’étude récemment apparus en sciences humaines questionnent et remodèlent les processus de création et de pensée propres aux arts, tout comme ils permettent le renouvellement des études esthétiques s’intéressant à l’écologie des formes, dans les champs du théâtre, des arts visuels et du cinéma.

- Le 23 Mai 2023, en partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse, une Journée d’étude, « Expanded Gus Van Sant », coorganisée par Zachary Baqué (CAS), Sophie Lécole-Solnychkine (LLA-CREATIS) et Vincent Souladié, a traité de l’œuvre d’un cinéaste dont l’investissement artistique s’effectue à la croisée expérimentale des arts et des pratiques de l’image : cinéma (indépendant et commercial), séries, arts plastiques, peinture, cinéma exposé, musique, théâtre, littérature, photographie et jeu vidéo. La réflexion portait sur les transferts et les hybridations formelles de ces pratiques, et sur la potentielle indistinction des frontières qui les définissent et les essentialisent d’ordinaire.

- Le 14 mars 2024, une journée d’étude, « L'intelligence imaginaire : enjeux esthétiques des IA (cinéma et arts visuels) », coorganisée par Camille Prunet (LLA-CREATIS) et Vincent Souladié, en partenariat avec le Quai des Savoirs qui a accueilli la manifestation dans le cadre de l’exposition « IA : Double Je » (février-novembre 2024). On s’intéresse ici aux « imaginaires esthétiques » des intelligences artificielles dans le cinéma et les arts visuels, c’est-à-dire aux représentations qu’elles suscitent, qu’elles génèrent ou qu’elles questionnent, à leurs modalisations artistiques, à l’épistémologie du vrai et du faux induit par leurs images.

- Les 17 mai et 17 octobre 2024, une double journée d’étude intersites coorganisée avec l’Université Aix-Marseille et les Beaux-Arts de Marseille (INSEAMM) par Marie Rebecchi, Marianne de Cambiaire (AMU / laboratoire LESA) et Vincent Souladié, intitulée « Les enjeux écologiques du cinéma d’animation ». En articulant l’écologie et la théorie des images, ces journées d’études interrogent la présence de sujets écologiques dans le cinéma d’animation à partir d’une méthode iconologique, permettant de tracer les relations esthétiques de celui-ci vis-à-vis de la question du vivant.

Les enregistrements filmés des communications qui se sont tenues à marseillaise sont disponibles en ligne :

https://amupod.univ-amu.fr/turbulence/

Sortant du cinéma mais restant dans le domaine de l'audiovisuel, les travaux d'Erika Fülöp sur la pratique littéraire de l'écriture vidéo explorent les interactions contemporaines entre texte et image facilitées par les outils et les plateformes numériques. La monographie à six mains Qu'est-ce que la littéraTube? par Gilles Bonnet, Erika Fülöp, Gaëlle Théval (Montréal : ateliers de Sens public, 2023) est la première étude approfondie sur ce genre émergent.

d) Dispositifs illustratifs et iconotextualités littéraires

Ce sous-axe constitue le lieu de convergences des travaux qui, au sein d’ELH, s’intéressent aux différentes modalités de rencontre du livre, de l’image et du texte. On s’intéresse par ce biais aux processus d’illustration et de figuration, de représentation et d’interprétation qui, sur le temps long de l’histoire littéraire, instruisent sur ce que l’on pourrait appeler les différents régimes de visibilité et figurabilité qu’explorent les dispositifs textuels et plastiques envisagés : manuscrits enluminés, livres illustrés, livres d’artistes, bandes dessinées, romans graphiques, etc. Plusieurs publications et manifestations ont exploré ces différents domaines :

- Numéro spécial de la revue Textimage paru en 2020, co-dirigé par Philippe Maupeu, consacré aux Récits en images de soi : on y interroge les évolutions actuelles de la bande dessinée autobiographique, dans la plasticité de ses déterminations formelles (du carnet à la reconstruction rétrospective de l’identité narrative) comme dans la variété de ses thématiques (récits de filiations et d’exils, statut de la maladie dans l’écriture de soi, entre autres).

- Volume co-dirigé par Trung Tran, Image, autorité, auctorialité, du Moyen Âge au XXe siècle paru en 2021 aux Classiques Garnier : l’ouvrage explore divers dispositifs illustratifs mettant en jeu la relation entre autorité et auctorialité : l’image y apparaît comme le lieu de figuration ou de cristallisation des revendications et conflits de pouvoir entre l’auteur et les instances avec lesquelles il entre en dialogue ou en conflit.